Gloria Dürnberger war ein Pflegekind. Heute, als erwachsene Frau, weiß sie, dass ihre leibliche Mutter psychisch krank ist. Mit acht Monaten wurde sie in Pflegschaft gegeben. Sie hatte Glück, sie bekam durch ihre neue Familie Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Geschwister und damit die Ups and Downs einer normalen Familie. Sie gestaltet ihr Leben wertvoll, es entspricht ihr. Sie hat maturiert, arbeitet als Schauspielerin, lebt in Berlin in einem anregenden Umfeld und tut alles, damit sie sich entwickelt. Sie möchte heiraten und, wer weiß, selber einmal Kinder. Und doch, etwas lässt sie hadern mit ihrem Schicksal. Sie kann das so genannte Gute, das ihr widerfahren ist, nicht spüren.

Ihr Ausgangsdrama macht sie orientierungslos, denn eine Familie bekam sie erst durch die vorhergehende Ablehnung ihrer leiblichen Mutter. Mit schonungsloser Distanzlosigkeit untersucht Gloria Dürnberger in ihrem Film durch Gespräche mit ihrer Mutter und wichtigen Menschen aus ihrem Umfeld hartnäckig das, was man Mutterschaft und jemandes Kindsein nennt. Und was das in ihrem ganz persönlichen Fall bedeutet. Ist man trotzdem jemand, wenn die Mutter einen nicht wollte? Wie wird man glücklich, trotz dieses ewig schwelenden Abers?

Regelmäßig sucht sie ihre Mutter auf und konfrontiert sie mit konkreten Fragen zu ihrer Rolle als Mutter. Die Bilder der minimalistischen Kameraführung halten den Zuschauer durch Unmittelbarkeit und Authentizität in ihrem Bann. Gloria versucht anscheinend bewusst, den psychischen Zustand der Frau zu ignorieren und sie in Äußerungen, Verhalten und Taten hundertprozentig ernstzunehmen. Die Mutter, Margit, ist erschreckend in ihrer Distanz, berührend in der Verwirrtheit.

↑ weiter lesen

Und Gloria Dürnberger scheitert, immer wieder vorhersehbar, jedes Mal niederschmetternd. Ein banaler Kinobesuch ist nicht möglich, sie wird versetzt. Sie bekommt abstruse materielle Aufmerksamkeiten. Margit klatscht nicht, wenn sie ihre Tochter in einem Theaterstück sieht. Manchmal blitzt hinter Margits wirrem Gerede eine vernünftige Person auf, mit klaren Gedanken über Dinge, die gesagt oder getan werden sollten. Gloria erfährt, dass sie geboren wurde, damit die Mutter nicht mehr alleine sein musste. Aber dass sie auch nicht fehlte, als sie dann weggegeben worden war. Man spürt die Erschöpfung der Mutter, weil sie nicht weiß, was Gloria mit diesen Fragen von ihr will. Und auf die Frage, ob sie ihre Tochter denn liebt, bekommt Gloria letztendlich eine zutiefst verstörende Antwort.

Umso stärker mutet als Kontrast die Pflegemutter an, die so selbstverständlich gute Worte, Zärtlichkeit und echte Anteilnahme zu geben vermag. Sie versucht Gloria Krücken anzubieten, wie den Glauben an die Schönheit im Leben oder den Versuch, sich damit zu bescheiden, dass ihr von Margit zumindest das Leben geschenkt wurde, wenn auch nichts weiter. Was aber auch alles ist, was sie hat.

Kurz und schemenhaft lernt Gloria sie schließlich doch kennen, die gesunde Margit, die körperliche Frau, die fröhliche Mutter. Ein alter Super 8 Film gibt ihr ein paar Augenblicke aus einer Zeit, lange bevor sie gezeugt war und lange bevor Schicksalsschläge die Krankheit ihrer Mutter ausbrechen ließ. Und sie freut sich über diese Frau, obgleich sie unerreichbar ist, es gibt sie nicht mehr.

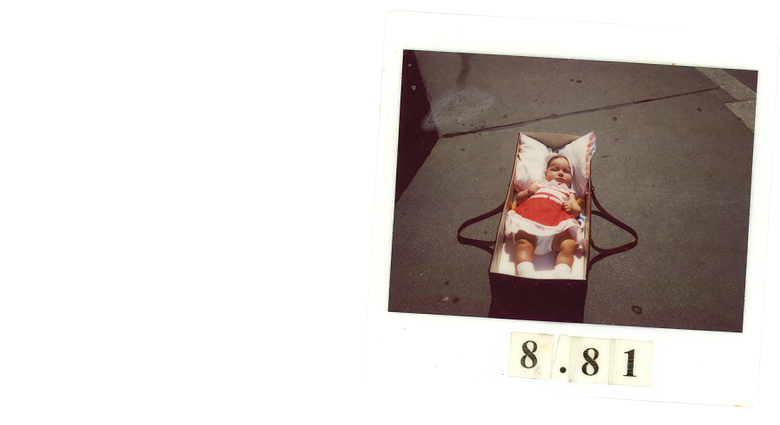

Für Gloria bleibt die Frage, wie wohl diese ersten gemeinsamen acht Monate ausgesehen haben könnten, mit dieser überforderten, erschütterten, kranken Mutter. Sie sieht ein Foto von sich in einer Tragetasche. Sie will Kontakt zu diesem Kind auf dem Foto. Und beschließt, sich auf ihre persönliche Weise um dieses Kind zu kümmern.

Heidi List